Prendre soin d’un parent malade, d’un conjoint dépendant ou d’un enfant en situation de handicap n’est pas un choix, mais une réalité pour de nombreux salariés.

Concilier cette responsabilité avec une vie professionnelle n’est pas simple, et le législateur l’a bien compris en créant le congé de proche aidant, permettant de suspendre ou d’aménager son activité pour se consacrer à un proche requérant un accompagnement.

Pourtant, ce droit reste encore trop méconnu, alors qu’il peut soulager le quotidien des salariés confrontés à ces responsabilités. En effet, selon France Travail, entre 8 et 11 millions de personnes sont concernés par « l’aidance », dont 61% poursuivent une activité professionnelle. Avec le vieillissement de la population, les « salariés aidants » représentent une part croissante des actifs. D’ici 2030, un salarié sur quatre sera concerné.

Qui peut bénéficier du congé de proche aidant ?

Le salarié afin de s’occuper de son conjoint, concubin ou partenaire de Pacs, d’un ascendant, d’un descendant ou d’un collatéral jusqu’au 4ᵉ degré. Le dispositif s’applique également aux proches du conjoint, concubin ou partenaire, ainsi qu’à une personne âgée en perte d’autonomie ou en situation de handicap avec laquelle le salarié réside ou entretient des liens étroits et stables, dès lors qu’il l’aide régulièrement.

Le congé est ouvert sans condition d’ancienneté (article L. 3142-16 du Code du travail).

La personne aidée doit résider en France de manière stable et régulière (article L. 3142-17 du Code du travail).

Quelle est la durée du congé et ses modalités d’organisation ?

En principe, la durée est fixée par accord collectif. À défaut, la loi prévoit un maximum de trois mois, renouvelable, mais limité à un an sur toute la carrière (article L. 3142-27 du Code du travail).

Le salarié choisit la date de début et peut demander un renouvellement (article L. 3142-19 du Code du travail).

Le congé peut être pris en suspension totale du contrat, en activité à temps partiel avec accord de l’employeur, ou de manière fractionnée, par demi-journées au minimum (articles L. 3142-20, L. 3142-26 et D. 3142-9 du Code du travail).

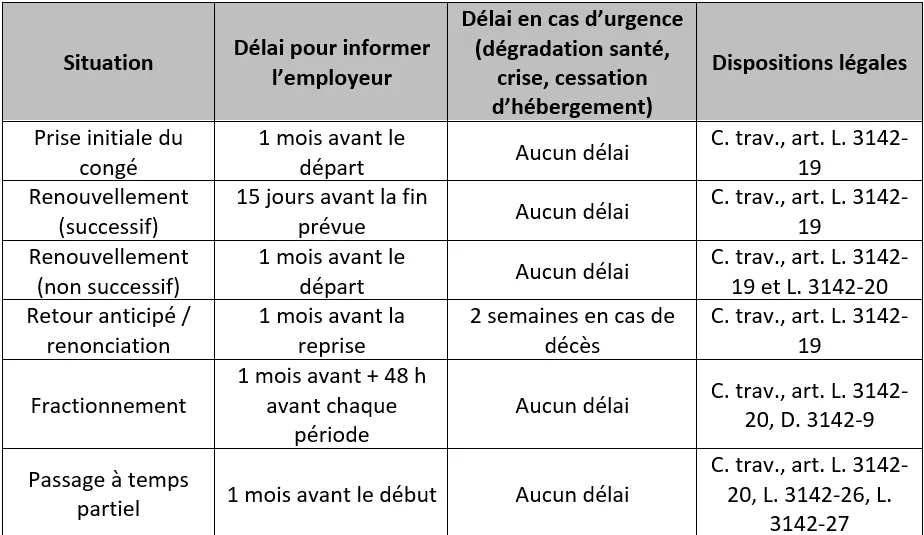

Quelles démarches et quels délais respecter ?

Le salarié doit avertir son employeur au moins un mois avant le départ. Pour un renouvellement successif, ce délai est ramené à quinze jours. En cas d’urgence, aucun délai n’est imposé.

La demande doit être réalisée par tout moyen conférent date certaine (lettre recommandée avec accusé de réception, lettre remise en main propre contre décharge…) et accompagnée de justificatifs : déclaration sur l’honneur du lien familial ou de l’aide apportée, attestation de non-utilisation ou de durée antérieure, décision de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) ou attribution de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), ou reconnaissance d’une prestation de tierce personne.

Le salarié peut mettre fin au congé de manière anticipée ou y renoncer en cas de décès de la personne aidée, d’admission en établissement, de baisse importante de ses ressources, de recours à une aide professionnelle à domicile ou si un autre membre de la famille prend le relais. Le préavis est en principe d’un mois, ramené à deux semaines en cas de décès.

Il est à noter que l’employeur ne peut pas refuser le congé quand le salarié remplit toutes les conditions requises. Toutefois, il peut refuser sa transformation en période d’activité à temps partiel ou son fractionnement.

En cas de litige avec l’employeur, le salarié peut saisir le conseil de prud’hommes, qui statue en procédure accélérée et en dernier ressort (articles L. 3142-25 et R. 3142-10 du Code du travail). Ainsi, seul un pourvoi en cassation sera possible contre la décision rendue par les juges.

Quels délais pratiques retenir ?

Quels sont les effets sur le contrat de travail ?

Pendant le congé, le contrat est suspendu et le salarié n’est pas rémunéré, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

En cas de temps partiel, la rémunération est proportionnelle au temps de travail effectué. Le salarié ne peut exercer aucune autre activité professionnelle, sauf emploi auprès de la personne aidée dans le cadre de l’APA ou de la prestation de compensation du handicap.

À la fin du congé, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente et conserve son ancienneté ainsi que les avantages acquis.

Le salarié n’acquiert pas de congés payés pendant le congé (ce dernier n’est pas assimilé à du temps de travail effectif pour l’acquisition des droits à congés payés), mais ceux acquis auparavant sont préservés.

La durée du congé de proche aidant est intégralement prise en compte pour le calcul des droits acquis dans le compte personnel de formation (c. trav. art. L. 6323-12). Le CPF du salarié ayant pris un congé de proche aidant peut également faire l’objet d’un abondement supplémentaire conventionnel.

Depuis juillet 2024, il est également possible de débloquer de manière anticipée l’épargne salariale pour cause d’activité de proche aidant (article R3324-22 du Code du travail). Par ailleurs, le salarié a droit à un entretien professionnel avant et après son congé (article 3142-23 du Code du travail).

Le salarié peut-il être indemnisé ?

Oui, via l’allocation journalière de proche aidant (AJPA), versée dans la limite de 66 jours sur l’ensemble de la carrière.

Son montant est de :

- 65,80 € par journée

- 32,90 € par demi-journée

Le salarié a droit à un maximum de 22 jours d’AJPA par mois.

Depuis le 1er janvier 2025, une nouvelle allocation peut être obtenue pour s’occuper d’une autre personne, dans la limite de 264 jours au total (articles L168-9 et D168-12 du Code de la sécurité sociale).

Quelles protections sociales ?

Le salarié percevant l’AJPA est automatiquement affilié à l’Assurance vieillesse des aidants (AVA). Cette affiliation débute dès l’ouverture des droits à l’AJPA et cesse à l’issue du dernier jour de droit.

Sans AJPA, il peut demander cette affiliation avec une attestation de l’employeur mentionnant les dates de la prise du congé.

S’agissant de la retraite complémentaire, un accord d’entreprise peut prévoir la continuité de l’acquisition de points. Ces cotisations sont alors calculées comme s’il avait poursuivi son activité dans des conditions normales.

À l’issue de son congé de proche aidant, le salarié reprenant son activité peut percevoir, sous certaines conditions, les prestations en espèces de l’assurance maladie et invalidité (article L. 378‑1 du Code de la sécurité sociale). Pendant toute la durée du congé, ses droits aux prestations en nature de l’assurance maladie sont maintenus.

Manon GILLE

Juriste Atlantes AURA