Anne-Sophie LARIVE

Une fois de plus le gouvernement a décidé de s’attaquer aux représentants du personnel en présentant un projet de loi au Parlement courant mars, pour adoption avant l’été, visant à supprimer les attributions dont bénéficient actuellement les CSE dans les entreprises de 50 à 250 salariés.

Suppression de la personnalité juridique des CSE ayant notamment pour effets :

Ce projet aurait pour raison d’être le « fardeau administratif dont souffrent les entreprises ».

Considérer que la présence de représentants du personnel doi être mise sur un même pied d’égalité résulte d’un raisonnement irationnel et infondé qui ne prend pas en compte la vigueur du dialogue social dans les PME PMI. C’est à tout le moins présenter une vision hors sol et caricaturale de la démocratie sociale.

Cette tentative d’invisibilisation n’est pas nouvelle :

Les CSE ne doivent pas devenir les victimes collatérales de l’exaspération des employeurs liée à l’excès de normes produites par la Puissance Publique, sauf à désigner ceux-ci comme les éternels boucs émissaires de tous les maux de l’entreprise et militer pour leur disparition définitive.

Supprimer les CSE c’est renoncer à dialoguer et ne plus permettre aux 4.3 millions de salariés concernés de comprendre et d’adhérer au projet de l’entreprise. Ce grand bond en arrière donnera toute sa force à la formule utilisée par Jean Auroux il y a plus de 40 ans évoquant l’entreprise comme le lieu du bruit des machines et du silence des hommes.

Nous ne pouvons l’accepter et vous invitons à vous emparer du sujet en sollicitant votre député (e) à sa permanence ou directement par mail

Retrouvez votre député avec ce lien ou ce QR code

Retrouvez votre député avec ce lien ou ce QR code

https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/vos-deputes

Nous n’en resterons pas là et vous informerons très régulièrement de nos futures actions et communication.

Les nouveaux fossoyeurs du dialogue social (PDF)

(1)Les élections professionnelles dans le secteur privé, 22 février 2024 (https://dares.travail-emploi.gouv.fr/publication/les-elections-professionnelles-dans-le-secteur-prive

Les règles en matière de bénéfice de l’Allocation d’Aide au retour à l’Emploi (ARE) ne sont pas toujours parfaitement lisibles. L’occasion pour nous de faire le point sur les principales questions qui peuvent se poser.

Dans quel cas une rupture de contrat de travail donne-t-elle droit à l’indemnité chômage ?

Depuis 2018, l’Assurance chômage a fait l’objet de réformes qui ont modifié en profondeur ses règles. Outre la réforme de la gouvernance de l’Assurance chômage, ces mesures ont modifié les conditions d’ouverture des droits, les modalités d’indemnisation et ont créé de nouveaux droits au fonctionnement encore incertain. Les observateurs de l’Assurance chômage[1] parlent de « nombreuses incohérences » qui « rendent souvent imprévisible la protection contre le chômage »[2].

La rupture du contrat de travail n’implique pas toujours une indemnisation par l’assurance chômage, loin de là. Pour tenter d’y voir plus clair, il est possible de s’appuyer sur un principe clé de l’assurance chômage : l’indemnisation repose sur la perte involontaire d’emploi. Reste alors ensuite à comprendre ce qu’il faut entendre par perte involontaire d’emploi…

LA RUPTURE A L’INITIATIVE DE L’EMPLOYEUR

Dans ces cas-là les règles semblent assez simples : dès lors que la rupture est à l’initiative de l’employeur, le salarié est considéré comme ayant involontairement perdu son emploi et peut ainsi bénéficier de l’assurance chômage.

Le licenciement

C’est l’une des principales causes de rupture à l’initiative de l’employeur :

Licenciement pour motif économique

Il trouve sa justification dans des éléments objectifs qui sont extérieurs au salarié (difficultés économiques, mutations technologiques, sauvegarde de la compétitivité).

Licenciement pour motif personnel

Qu’il soit disciplinaire (faute, faute grave ou encore faute lourde) ou bien pour un motif non-disciplinaire (insuffisance de résultats, insuffisance professionnelle, inaptitude médicalement constatée, etc.).

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, un salarié faisant l’objet d’un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave ou lourde, conserve son droit à l’indemnisation chômage.

Mise à la retraite d’office

Pour les salariés âgés de 67 à 70 ans, l’employeur peut demander chaque année, 3 mois avant la date d’anniversaire, si la personne en question souhaite partir à la retraite.

Pour les salariés âgés d’au moins 70 ans, l’employeur peut d’office et sans son accord mettre le salarié à la retraite.

Dans les deux cas, la rupture est à l’initiative de l’employeur pourtant le salarié ne bénéficie pas de l’indemnité chômage, celui-ci bénéficiant alors de la pension retraite.

LA RUPTURE CONVENTIONNELLE

La rupture conventionnelle consiste en un accord entre l’employeur et le salarié sur le principe et les modalités de la rupture du contrat de travail. Dès son origine, la rupture conventionnelle a été considérée comme ouvrant droit à l’indemnité chômage.

Et ce y compris lorsque c’est le salarié qui propose la rupture conventionnelle à son employeur. En effet, en droit, la rupture conventionnelle est considérée comme un accord mutuel des deux parties, peu importe si le salarié a pris l’initiative de la proposer.

RUPTURE A L’INITIATIVE DU SALARIE

En principe, la rupture à l’initiative du salarié s’oppose à la logique d’indemnisation du chômage selon lequel le salarié doit perdre involontairement son emploi.

Toutefois, le législateur a prévu des exceptions au principe de la perte involontaire d’emploi : soit parce que la rupture apparait comme légitime soit parce qu’elle est considérée comme relevant, en réalité, de manquements de l’employeur.

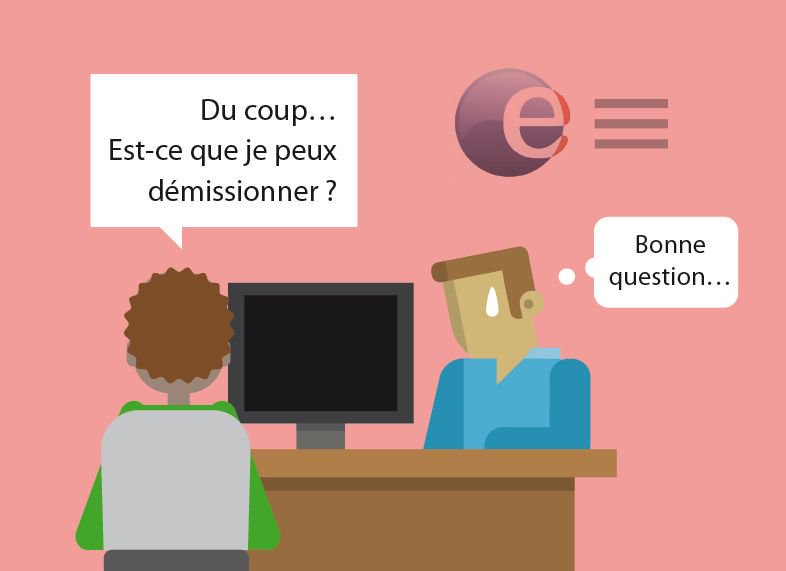

Démission

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail[3]. Par définition, la démission est aux antipodes du principe d’indemnisation de l’assurance chômage, elle ne permet donc pas de bénéficier de l’indemnité chômage.

Pourtant, deux exceptions permettent tout de même de bénéficier de l’indemnité chômage en cas de démission :

La démission légitime

Il s’agit d’une démission justifiée par un motif reconnu comme légitime, à savoir :

- mariage ou PACS avec un changement de lieu de travail,

- mineur quittant son emploi pour suivre ses parents,

- accompagnement d’un enfant handicapé admis dans une structure d’accueil hors lieu de résidence,

- victime de violences conjugales.

Démission pour une reconversion

La démission peut donner droit à une indemnisation chômage à condition d’être en CDI et d’avoir travaillé durant 5 années avant la démission qui doit être justifiée par un projet préalablement validé par Pôle Emploi.

Bien que volontaires, ces types de démission sont reconnus par le législateur comme devant faire l’objet d’une indemnisation chômage.

Rupture à l’initiative du salarié résultant de manquements de l’employeur

Le Code du travail prévoit des cas de rupture à l’initiative du salarié mais étant provoquées par des manquements particulièrement graves de l’employeur à ses obligations (non-paiement du salaire, harcèlement, discrimination, etc.). Cette rupture peut être actée par le salarié lui-même (prise d’acte de la rupture du contrat de travail) ou faire l’objet d’une saisie du Conseil des prud’hommes (résiliation judiciaire).

Dans les deux cas, si la rupture est considérée comme résultant du comportement fautif de l’employeur, elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié bénéficie alors d’une indemnisation chômage

Attention, en cas de prise d’acte, si le juge estime que la rupture n’est pas justifiée, elle produit les effets d’une démission. Dans ce cas, le salarié ne bénéficie pas d’indemnité chômage.

Le départ volontaire à la retraite

Le départ volontaire à la retraite intervient à la demande du salarié et entraine la liquidation de la pension retraite (excluant donc le bénéfice de l’indemnité chômage).

L’abandon de poste désormais assimilé à une démission

L’abandon de poste caractérise la situation dans laquelle un salarié cesse spontanément et sans justification de se présenter à son poste de travail. L’absence injustifiée du salarié suspend le contrat de travail (l’employeur n’est pas tenu de rémunérer le salarié, ni de le licencier, ni non plus de délivrer une attestation Pôle Emploi).

La loi du 21 décembre 2022 prévoit désormais qu’un salarié qui abandonne son poste et qui ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure (par LRAR) peut être considéré comme démissionnaire par son employeur (qui n’a donc plus à le licencier pour s’en séparer). Le salarié considéré démissionnaire ne peut donc pas bénéficier de l’indemnité chômage.

Et la période d’essai dans tout ça ?

Si la rupture de la période d’essai est autorisée par le Code du travail, pour la réglementation assurance chômage, en revanche, elle produit les effets d’une démission dès lors qu’elle est à l’initiative du salarié.

Le salarié à l’initiative de la rupture de la période d’essai n’aura donc, en principe, pas le droit à l’allocation chômage sauf si son initiative est considérée comme une démission « légitime ».

Arthur MOREAU

Juriste

[1] C’est le cas du Médiateur national de Pôle emploi qui évoque, dans le cas des démissions notamment, « un foisonnement de textes complexes » qui en rend la compréhension inaccessible à la plupart des demandeurs d’emploi ainsi qu’à beaucoup de conseillers pôle emploi… (Rapport Médiateur National Pôle Emploi 2016).

[2] Bruno Coquet, « les deux réformes de l’assurance chômage », OFCE, n°03-2022.

[3] cass. Soc. 9 mai 2007 n°05-40.518

Un nombre important de salariées vivent malgré elles une interruption spontanée de grossesse, autrement dit, en dehors de toute intervention médicale (IMG) ou volontaire (IVG).

Jusqu’alors, la loi se concentrait sur les droits des salariées en cas d’interruptions spontanées de grossesse plus tardives (à partir de 22 semaines de grossesse d’aménorrhée). Pour les autres femmes, celles pour qui l’évènement s’est présenté plus tôt, le Code du travail était muet et ne prévoyait aucun dispositif d’accompagnement en particulier.

Depuis sa publication au JO le 8 juillet 2023, une loi est désormais venue créer deux nouveaux droits à l’attention des salariées concernées par cette situation :

Suppression des 3 jours de carence pour le versement des IJSS maladie en cas d’arrêt maladie

Jusqu’à la publication de la loi, la salariée qui se faisait arrêter par son médecin l’était dans les conditions de droit commun, soit :

Depuis le 8 juillet, le premier délai de carence est supprimé. Le second délai demeure applicable.

Pour bénéficier de la suppression du délai de carence de 3 jours, l’arrêt doit faire suite à une interruption spontanée de grossesse, ayant eu lieu avant la 22e semaine d’aménorrhée.

Cette mesure s’appliquera aux arrêts de travail prescrits à compter d’une date à préciser par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.

Et après la 22e semaine ?

La salariée va bénéficier d’un dispositif différent, déjà existant. Dans ce cas, les salariées peuvent bénéficier du congé de maternité qui leur est dû, sans délai de carence, et perçoivent alors des indemnités journalières maternité par la sécurité sociale.

Protection contre le licenciement

Désormais, l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail d’une salariée pendant les 10 semaines suivant une interruption spontanée de grossesse médicalement constatée ayant eu lieu entre les 14e et 21e semaines d’aménorrhée incluses.

Cette protection ne s’applique pas :

Anissa CHAGAL

Juriste

Références : loi 2023-567 du 7 juillet 2023, art. 2, V ; c. séc. soc. art. L. 323-1-2 ; c. trav. art. L. 1225-4-3 ; c. trav. art. L. 1225-6.

Tel un marronnier de mauvaise presse, la question de l’acquisition des congés payés pendant un arrêt maladie revient fréquemment en fin de période estivale.

Cette redondance thématique trouve son origine dans la lenteur de la France à adapter notre législation interne à la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

Pour rappel, à date, sauf pour les périodes assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou par une disposition conventionnelle, les absences pour maladie non professionnelle n’entrainent pas acquisition de congés payés.

Pour autant, ce principe posé par l’article L3141-5 du Code du travail est non conforme à l’article 7 de la directive européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 qui prévoit que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins 4 semaines pour une période de référence complète, sans distinguer selon l’origine d’éventuelles absences

La Cour de cassation, de son coté, a pris une position stricte (Cass. soc., 13 mars 2013, n° 11-22.285) et a refusé de reconnaître aux dispositions de cette directive un effet direct.

Pour autant, quand bien même les salariés ne peuvent se prévaloir devant les tribunaux d’une application directe de cette directive, il leur reste possible d’engager la responsabilité de l’Etat pour défaut de mise en conformité de notre droit national avec la directive européenne précitée.

C’est sur cet argumentaire que les syndicats CGT, FO et SUD ont récemment attaqué l’Etat et obtenu gain de cause devant la Cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 17 juill. 2023, n°22VE00442).

Cette dernière reconnait ainsi aux organisations syndicales la capacité d’agir du fait d’un préjudice moral collectif des salariés qu’elles représentent et condamne l’État à leur verser la somme de 10 000 euros chacune.

La Cour considère par ailleurs que sont bien contraires à l’article 7 de la directive 2003/88/CE les dispositions du Code du travail qui n’assimilent pas à du travail effectif, pour la détermination de la durée des congés payés, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie.

Précisons enfin, que cette décision s’inscrit dans la suite d’un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand sur le même sujet et pour lequel l’Etat avait déjà été condamné.

A cette occasion, le tribunal avait rappelé que la transposition en droit interne des directives européennes est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui revêt en outre le caractère d’une obligation constitutionnelle (TA Clermont-Ferrand, 6 avril 2016, n° 1500608).

Nous ne pouvons qu’espérer que cette décision entrainera une réaction du législateur et qu’il soit rapidement mis fin à plusieurs décennies de non-conformité au droit européen sur le sujet.

Justin Saillard-Treppoz

C’est l’un des principaux points de tension des ordonnances de 2017 : le barème Macron plafonnant les indemnités en cas de licenciement injustifié ou abusif.

Pour l’exécutif, ce barème visait à donner plus de sécurité aux employeurs dans les réparations financières à payer en cas de licenciement irrégulier. Cette sécurité devait faciliter les embauches… Cinq ans plus tard, le bilan économique et social est plus contrasté. La sécurité annoncée n’a pas permis aux embauches en CDI de prendre le pas sur les embauches en CDD (qui restent 7,5 fois plus importantes). En outre, les licenciements pour faute grave ont augmenté (+32,3% en quatre ans) signe, selon l’hypothèse faite par un rapport de la DARES[#_ftnref1" style="color :#0563c1 ; text-decoration:underline" title="">[1], que la contestation en justice par le salarié licencié serait moins imprévisible et moins risquée pour l’employeur.

Pour tenter d’assurer une indemnisation adaptée, différentes décisions[2] de justice ont rejeté l’application du barème en se fondant notamment la Convention n°158 de l’OIT[3]. Son article 10 prévoit que l’indemnité pour licenciement injustifié doit être « adéquate ». Pourtant, le 11 mai 2022, la Cour de cassation jugeait le barème Macron « compatible » avec le texte de l’OIT. Le barème semblait donc conforté.

Deux décisions de justice résistent au barème Macron

Quelques mois après l’arrêt de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Douai affirme, dans une autre affaire, qu’« il n’est pas démontré que le barème […] puisse assurer, dans tous les cas, une protection suffisante des personnes injustement licenciées »[4]. Comment, en effet, assurer une réparation « adéquate » face à la réalité du préjudice subi alors que l’indemnité prononcée par le juge est elle-même limitée par un barème impératif inscrit dans la loi ?

En mars dernier, un arrêt de la Cour d’appel de Grenoble[5] rappelle que la Cour de cassation a jugé ce barème « compatible » à la convention de l’OIT mais qu’elle ne l’a pas pour autant jugé « conforme ». La juridiction présente une argumentation originale : elle s’appuie sur les recommandations du comité d’experts de l’OIT rendues le 16 février 2022 invitant le gouvernement français à examiner à intervalles réguliers les modalités d’application du barème et son adéquation avec les préjudices subis. Relevant qu’« aucune évaluation n’a été faite » par l’Etat depuis l’entrée en vigueur de la réforme en 2017, la Cour d’appel affirme « qu’il manque une condition déterminante pour que les barèmes de l’article L.1235-3 puissent trouver application dans le litige soumis à la juridiction ». En conséquence, la juridiction considère « qu’il y a lieu [d’] écarter purement et simplement » l’application du barème Macron. L’indemnité octroyée à la salariée licenciée s’élève à 40 000€ au lieu des 24 800€ prévus en application du barème.

Comment évaluer la réalité du préjudice subi ?

Ces récentes décisions semblent avoir ouvert une brèche dans l’application du barème Macron. Le caractère impératif et fixe des indemnités semble pouvoir être remis en cause au nom du principe d’une réparation intégrale et individualisée du préjudice subi.

Toutefois, au-delà de ces éléments de droit, ces deux récents arrêts opposent au barème impératif et fixe de l’article L.1235-3 une prise en compte plus large et plus précises des circonstances : outre l’ancienneté et le salaire moyen pris en compte par la loi, ces récentes décisions de justice invitent à plaider les conditions du salarié et notamment les charges de famille impérieuses, la précarité économique et les difficultés à retrouver un emploi.

L’enjeu stratégique de la remise en cause du barème Macron est sans doute là : dans la démonstration d’un préjudice subi excédant le plafonnement de ce barème à partir d’un plaidoyer précis sur les conditions et circonstances particulières des salariés licenciés injustement. Cinq ans après l’entrée en application du barème Macron, le débat n’est pas clos …

Arthur MOREAU

[1] https://www.humanite.fr/social-eco/licenciements/licenciements-le-bilan-explosif-des-ordonnances-macron-800240

[2] Jugement du 16 mai 2022 du Conseil de prud’hommes de Clermont-Ferrand (CPH Clermont-Ferrand, 16 mai 2022, n°F20/00340, Mme B. c/ SARL Coup de pouce) ; Cour d’appel de Riom rendu le 22 novembre 2022 (CA Riom, 22 novembre 2022, n°20/00479, demande jugée recevable mais infondée en l’espèce)

[3] L’Organisation Internationale du Travail est une agence de l’Organisation des Nations Unies (ONU) qui poursuit notamment comme objectif de promouvoir des standards minimaux en matière de droit du travail.

[4] Cour d’appel de Douai, Chambre sociale, Arrêt nº 1736 du 21 octobre 2022, Répertoire général nº 20/01124

[5] CA Grenoble, ch. soc. sect. B, 16 mars 2023, no 21/02048

[FC1]Ces deux paragraphes finaux sont à mon sens à reformuler pour plus de clarté et de précision sur les enjeux contentieux, tout en rappelant que ces deux arrêts sont des exceptions face au principe contentieux qui reste celui de l’application du barème.

Lorsque le mercure grimpe, les interrogations sur les adaptations des conditions de travail habituelles se multiplient : la loi prévoit-elle une température maximale pour les locaux de travail ? Le travailleur peut-il adapter sa tenue vestimentaire ? L’employeur doit-il proposer davantage de pauses ?

Notre sélection des questions les plus fréquentes.

1. A quelles obligations générales l’employeur est-il tenu ?

Comme le rappelle le ministère du travail sur son guide de prévention des risques liés aux vagues de chaleur 2023, l’employeur doit :

2. Le Code du travail envisage-t-il une température maximale à ne pas dépasser dans les locaux ?

Aussi étonnant que cela puisse paraître, le Code du travail ne prévoit pas de dispositions concernant la température maximale ou minimale sur poste de travail.

La norme NF X35-203/ISO 7730 relative au confort thermique, non actualisée depuis 2006, précise les seuils suivants :

Il est à noter que l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité) considère qu’au-delà de 30 °C pour un salarié sédentaire et 28°C pour un travail nécessitant une activité physique, la chaleur peut constituer un risque pour la santé des salariés.

Rappelons que l’employeur est investi d’une obligation générale de santé et de sécurité à l’attention du personnel. Cette obligation lui impose de prendre toutes « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (C. trav., art. L. 4121-1).

L’employeur a donc intérêt, si la température surpasse les limites précitées par l’INRS, à agir sans délai pour assurer la sécurité des salariés, en y intégrant les conditions de températures.

Conseil : Que peut faire le CSE si les températures deviennent insupportables pour les salariés ?

N’hésitez pas à alerter immédiatement l’employeur si les températures dépassent les 30 ou 28 C° précités, afin qu’il puisse prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé des salariés :

3. Est-il possible d’adapter sa tenue en fonction des fortes chaleurs (exemple : bermuda, vêtements plus courts) ?

La réponse dépend de ce qui a été décidé au niveau de l’entreprise.

L’employeur peut apporter des limites à la liberté de se vêtir :

A titre d’exemple, les juges ont validé les licenciements de salariés qui portaient : bermudas, tongs, jogging, parcequ’ils étaient alors en contact avec la clientèle. En résumé, si l’employeur peut démontrer en quoi porter un short ou des tongs nuit à l’image de l’entreprise, ou ne répond pas aux impératifs de sécurité, il peut interdire à ses collaborateurs de les porter au travail.

Enfin, il est également possible de se fonder sur le guide de prévention des risques liés aux vagues de chaleur 2023 du ministère du travail qui indique aux travailleurs de : « Porter des vêtements légers qui permettent l’évaporation de la sueur (ex. : vêtements de coton), amples, et de couleur claire si le travail est à l’extérieur ».

Conseil : à défaut de prendre des initiatives unilatérales et de risquer une sanction disciplinaire, nous vous invitons à porter ces sujets sur un ordre du jour d’une réunion du CSE, afin de pouvoir négocier des mesures exceptionnelles en matière de tenue vestimentaire pendant ces périodes de fortes chaleurs. Il est également judicieux de vérifier ce qui a été prévu au sein du règlement intérieur de l’entreprise.

4. Qu’en est-il de la fourniture d’eau dans l’entreprise ?

De façon générale, en dehors des épisodes de fortes chaleurs, l’employeur doit mettre à la disposition des travailleurs de l’eau potable et fraîche (C. trav. art. R 4225-2).

De plus, lorsque des conditions particulières de travail conduisent les travailleurs à se désaltérer fréquemment, l’employeur met gratuitement à leur disposition au moins une boisson non alcoolisée (C. trav. art. R4225-3).

Les boissons et les aromatisants mis à disposition sont choisis en tenant compte des souhaits exprimés par les travailleurs et après avis du médecin du travail.

Nous invitons le CSE à vérifier l’emplacement des postes de distribution des boissons, notamment leur proximité avec les postes de travail.

5. Le droit de retrait peut-il être mis en œuvre dans une situation de grosses chaleurs ?

C’est une question qui nous est souvent posée, notamment par des représentants du personnel sollicités par les salariés.

En ce qui concerne les principes régissant le droit de retrait, l’article L. 4131-1 du Code du travail dispose que :

« Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.

Il peut se retirer d’une telle situation.

L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. »

L’article L. 4131-3 du Code du travail ajoute qu’« aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. »

Sous réserve de l’appréciation des tribunaux, le droit de retrait pourrait être invoqué par les salariés exposés à de très fortes chaleurs. À cet égard, le Haut conseil de la santé publique a recommandé aux salariés de cesser immédiatement toute activité dès qu’apparaissent des signes de malaise et de prévenir les collègues, l’encadrement et le médecin du travail.

Du côté des tribunaux, plusieurs arrêts ont été dans le sens du salarié :

Nous vous invitons, avant de songer à l’exercice du droit de retrait, d’inciter l’employeur à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la sécurité des salariés.

6. Les alertes « vigilances rouges » de Météo France étant plus fréquentes ces derniers étés, existe-il des obligations supplémentaires ?

Absolument. Dans une instruction interministérielle relative à la gestion des vagues de chaleurs en date du 12 juin 2023, il est précisé que l’employeur doit :

Le CSE peut tout à fait s’appuyer sur le service de santé de prévention et de santé au travail, et de la DREETS si besoin.

Vous pouvez retrouver les instructions et guides précités sur ces liens :

Anissa CHAGHAL

Passée un peu sous les radars, la loi de finances rectificative portant réforme des retraites du 14 avril 2023 est venue modifier le régime social et fiscal des indemnités de rupture conventionnelle individuelle intervenant à compter du 1er septembre 2023.

Aujourd’hui, lorsque l’employeur négocie avec l’un de ses salariés une rupture conventionnelle, l’indemnité de rupture est soumise, pour l’employeur :

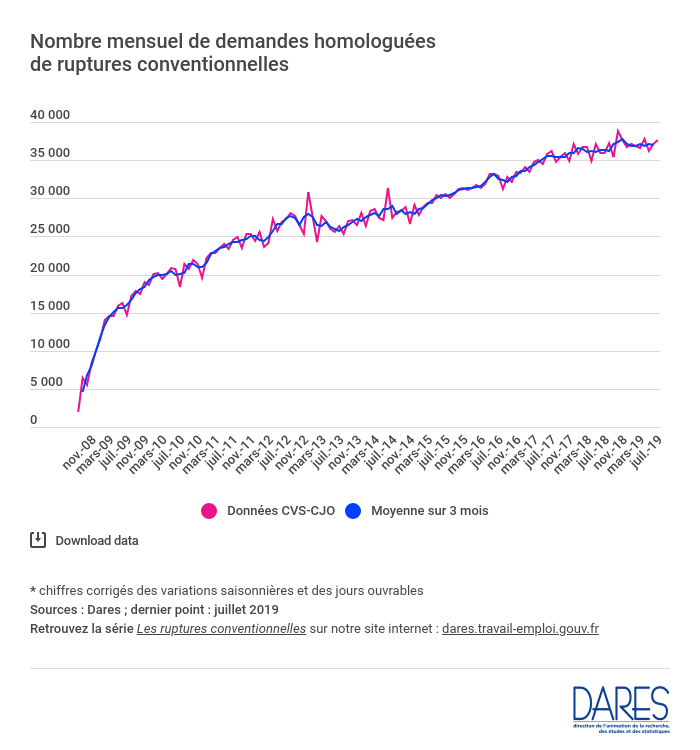

Partant du constat que le nombre de ruptures conventionnelles individuelles augmente chaque année chez les salariés âgés de plus de 50 ans, le gouvernement considère que le régime social actuel incite les employeurs à se séparer de leurs seniors.

Par ailleurs, la possibilité d’être couvert par Pôle emploi au moins jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite peut également encourager certains seniors à solliciter une telle rupture.

Afin de favoriser l’emploi des seniors et diminuer le nombre de ruptures conventionnelles en fin de carrière, le législateur entend désormais surtaxer les indemnités de rupture conventionnelle en mettant à la charge de l’employeur une contribution patronale de 30% (et non plus un forfait social de 20%) sur les indemnités de rupture versées au salarié, et ce quelque soit l’âge de ce dernier.

Cette nouvelle mesure sera effective « aux indemnités versées à l’occasion des ruptures de contrat de travail intervenant à compter du 1er septembre 2023 ».

Il convient donc de retenir la date de la rupture du contrat de travail (avant ou après le 1er septembre 2023) et non la date de versement des indemnités, pour déterminer l’application ou non de ce nouveau régime.

Cette réforme n’est pas sans conséquence puisqu’elle concerne toutes les ruptures conventionnelles qu’elles soient conclues avec des salariés en fin de carrière ou pas. Elle a un impact direct sur les possibilités de rupture du contrat de travail amiable et l’engouement des employeurs comme des salariés pour la rupture conventionnelle.

En parallèle, le régime social de l’indemnité de rupture conventionnelle ne variera désormais plus selon que le salarié est en droit ou non de prétendre à une pension de retraite de base.

Ainsi, quel que soit l’âge du salarié, l’indemnité de rupture conventionnelle inférieure à 10 PASS (soit 439 920€ en 2023) sera exonérée :

Exemple : un salarié perçoit une indemnité de rupture conventionnelle de 150.000€ correspondant au montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement.

L’indemnité sera totalement exonérée d’impôts pour le salarié si ce dernier n’est pas en droit de prétendre à une pension de retraite de base au moment de la rupture.

Pour les cotisations de sécurité sociale : le montant assujetti à cotisations est de 150.000€ - 87984€ = 62 016€

Pour la CSG et la CRDS, comme l’indemnité conventionnelle est supérieure à la part exclue de l’assiette de cotisations de sécurité sociale, c’est cette dernière limite qui s’applique. Le montant assujetti à CSG-CRDS sera de 62 016€

L’employeur devra, quant à lui, verser une contribution spécifique de 30% sur la fraction de l’indemnité exonérée de cotisations, soit du 1er euro jusqu’à 87 984€ = 26 395.2 €

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif du régime social et fiscal des indemnités de rupture conventionnelle avant/après le 1er septembre 2023.

|

Régime social et fiscal de l’indemnité de rupture conventionnelle individuelle |

||

|

Cotisations/impôts sur le revenu |

Régime jusqu’au 31/08/23 |

Régime à compter du 01/10/23 |

|

Salarié n’ayant pas un droit à une pension de retraite de base |

||

|

Impôts sur le revenu

|

Non soumise à l’IR dans la limite la plus élevée entre : - 2 fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou 50 % du montant de l’indemnité si cette valeur est supérieure (dans la limite de 263 952 euros, soit 6 PASS) - ou le montant de l’indemnité de licenciement conventionnelle ou légale |

|

|

Cotisations sociales |

Exonérée pour sa fraction imposable dans la limite de 87 984 euros (soit 2 PASS) |

|

|

CSG et CRDS |

Exonérée (sans abattement d’assiette) pour sa fraction exonérée de cotisations sociales dans la limite de l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement |

|

|

Contributions patronales |

Forfait social de 20% sur la fraction exonérée de cotisations sociales |

30 % sur la fraction exonérée de cotisations sociales |

|

Salarié ayant droit à une pension de retraite de base |

||

|

Impôts sur le revenu

|

Soumise à l’IR dès le premier euro |

|

|

Cotisations sociales |

Soumise à cotisations sociales dès le premier euro |

Exonérée à hauteur de la fraction imposable calculée comme pour le salarié n’ayant pas droit à une pension de retraite de base, dans la limite de 87 984 euros (soit 2 PASS) |

|

CSG et CRDS |

Soumise à CSG/CRDS dès le premier euro |

Exonérée (sans abattement d’assiette) pour sa fraction exonérée de cotisations sociales dans la limite de l’indemnité de licenciement légale ou conventionnelle |

|

Contributions patronales |

Aucune |

30 % sur la fraction exonérée de cotisations sociales |

Source : L. n° 2023-270, 14 avr. 2023, art. 4 : JO, 15 avr

Anne-Lise Massard

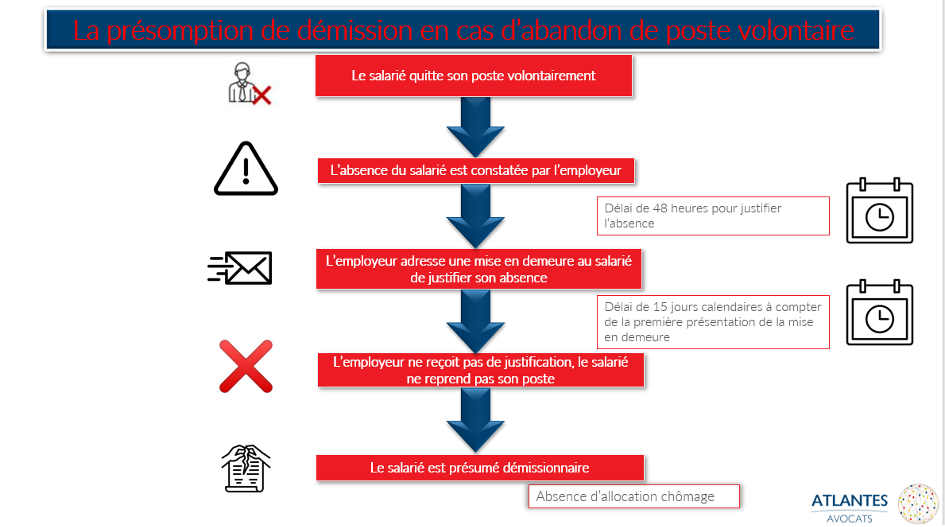

C’est la loi n°2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesure d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, parue au Journal Officiel du 22 décembre qui est à l’origine de la présomption de démission en cas d’abandon de poste.

Le 18 avril 2023, le décret n°2023-275 du 17 avril 2023 sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire d’un salarié a enfin été publié.

Désormais, le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, dans le délai fixé par l’employeur, est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai (L. 1237-1-1 du Code du travail).

NB : Il paraît difficile d’imaginer qu’un salarié absent pourrait se voir remettre une mise en demeure en main propre par son employeur.

Le décret du 17 avril 2023 en son nouvel article R. 1237-13 précise que :

Le terme « notamment » signifie que cette liste de motif n’est pas exhaustive. A l’avenir, le contentieux nous dira si d’autres motifs peuvent être considérés comme légitimes, et ainsi faire obstacle à la présomption de démission…

A défaut de réponse dans le délai laissé par l’employeur (quinze jours minimum), le salarié est présumé démissionnaire. Ce qui entraîne la privation du bénéfice de l’allocation chômage.

L’article L. 1237-1-1 du Code du travail énonce que le salarié a la possibilité de contester la rupture de son contrat de travail sur le fondement de la présomption de démission en saisissant le conseil de prud’hommes. Le texte prévoit une saisine directement devant le bureau de jugement avec une décision dans un délai d’un mois à compter de cette saisine, ce qui, en réalité est impossible...

Cette possibilité de contestation peut permettre de démontrer que l’abandon de poste était justifié. A titre d’exemple, le salarié peut faire valoir qu’il ne pouvait pas informer son employeur car il était hospitalisé. Dans cette hypothèse, la présomption de démission pourrait être renversée.

Par ailleurs, le texte indique que la procédure s’applique si l’employeur « entend faire valoir la présomption de démission ». A priori, l’employeur n’aurait donc pas d’obligation de mettre en demeure le salarié qui se trouverait en abandon de poste.

Pour autant, d’après le Questions-Réponses publié le 18 avril 2023 par le gouvernement, en cas d’abandon de poste :

« L’employeur conserve le salarié dans ses effectifs. Le contrat de travail du salarié n’est pas rompu mais seulement suspendu ; la rémunération du salarié n’est donc pas due.

A contrario, si l’employeur désire mettre fin à la relation de travail avec le salarié qui a abandonné son poste, il doit mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et de présomption de démission. Il n’a plus vocation à engager une procédure de licenciement pour faute. ».

A la suite de la publication de ce Questions-Réponses ayant suscité de nombreuses réactions soulignant un manque de clarté quant à la possibilité ou non pour l’employeur de choisir de mettre en œuvre une procédure de licenciement pour faute en cas d’abandon de poste, le Ministère du Travail avait apporté une première précision supplémentaire en indiquant :

« Si une mise en demeure est effectuée à la suite d’un constat d’un abandon de poste et qu’aucun motif légitime n’est apporté par le salarié concerné, si l’employeur souhaite se séparer de son salarié, ce dernier n’a désormais pas d’autre choix que de déclarer le salarié comme démissionnaire. Il ne peut en revanche pas utiliser le licenciement pour faute. Le choix de la procédure à appliquer poserait en effet un problème d’égalité devant les charges publiques. En revanche, l’employeur n’est pas forcément tenu de mettre en demeure le salarié et de s’en séparer. »

Restait alors en suspens la question de savoir si le Ministère entendait exclure tout licenciement disciplinaire en cas d’abandon de poste.

Le Ministère du travail avait alors clarifié sa position en précisant que :

« Si la rupture de contrat est motivée par l’abandon de poste, l’employeur est obligé de mettre en demeure et d’attendre un délai de 15 jours. Pour constater un abandon de poste, l’employeur est [tenu] aujourd’hui d’effectuer cette procédure. L’employeur ne peut désormais plus utiliser l’abandon de poste comme un fait motivant une faute grave ou lourde. »

Cette réponse semblait correspondre à l’esprit de la loi de considérer un salarié qui ne se présente pas au travail comme démissionnaire et donc de le priver du bénéfice des allocations chômage.

Or, le Questions-Réponses a depuis été retiré du site du Ministère du Travail à la suite de l’incertitude soulevée par celui-ci et aux contentieux portés devant le Conseil d’Etat pour demander son annulation.

Pour autant, restent en suspens la question de la valeur de la FAQ (désormais supprimée) et des précisions du ministère. Ces règles sont-elles impératives ?

En principe, non. Les Questions-Réponses de l’administration n’ont pas de caractère impératif ou normatif, il s’agit d’interprétations de textes légaux ou règlementaires. Toutefois, il n’est pas impossible dans les contentieux futurs que les juges s’appuient sur ces préconisations pour motiver leurs décisions.

Un certain nombre de problématiques reste non résolu.

Est-il possible pour l’employeur qui ne souhaitant pas se prévaloir d’une démission, procède à un licenciement disciplinaire pour abandon de poste ?

Qu’en est-il pour les cas où la convention collective impose au salarié souhaitant démissionner de produire un écrit ?

A priori, la démission du salarié ayant abandonné son poste n’a pas à être formalisée. À cet égard, l’administration recommande aux partenaires sociaux « de mettre à jour les conventions collectives afin de prévoir explicitement que l’exigence d’une démission exprimée par écrit ne s’applique pas dans le cadre de la présomption de démission ».

Reste également en suspens la question du préavis.

En effet, en cas de démission, un salarié est censé effectuer un préavis. Ainsi, l’employeur pourrait donc en présence d’un abandon de poste qualifié de démission solliciter le remboursement des mois de préavis qui auraient dû être effectués par le salarié.

Ce risque pourrait donc être de nature à limiter les velléités de contestation des salariés, qui souhaiteraient éviter une demande d’indemnisation du préavis de la part de l’employeur…

Les contentieux à venir permettront, nous l’espérons, de répondre à ces interrogations.

L’exercice d’un mandat a nécessairement des conséquences sur l’activité professionnelle, il est, ainsi, crucial, tant pour les représentants du personnel que pour l’employeur de pouvoir discuter, en amont, de l’articulation entre les deux.

A ce titre, le législateur a prévu « l’entretien de début de mandat » visant à prendre en compte et à valoriser le parcours professionnel des représentants du personnel.

L’entretien de début de mandat est, néanmoins, conditionnel puisque sa tenue suppose une demande préalable du salarié. La loi ne prévoit aucune obligation d’information des représentants du personnel par l’employeur de l’existence de ce droit. Cela explique, en partie, les raisons pour lesquelles ce dispositif reste encore largement méconnu, alors même que ce dernier est prévu par le code du travail et fait partie des dispositions d’ordre public.

Qui est concerné par ce droit à entretien ?

A la lecture de l’article L2141-5 du code du travail, seuls sont concernés le représentant du personnel titulaire, le délégué syndical, et le titulaire d’un mandat syndical incluant, ainsi, le RSS, le RS au CSE ou au CSE central. L’examen des débats parlementaires permet également de considérer que la notion de « titulaire de mandat syndical » ne se limite pas aux mandats au sein de l’entreprise, et doit s’étendre aux conseillers prud’homaux, les conseillers du salarié, les défenseurs syndicaux ainsi que les administrateurs de caisses de sécurité sociale, de retraite, et des allocations familiales.

[ Nous vous invitons à étendre ce dispositif aux membres suppléants du CSE par accord d’entreprise ou via le règlement intérieur du comité. Les suppléants pouvant être amenés à remplacer un titulaire, il serait, en effet, souhaitable qu’ils puissent bénéficier également d’un tel entretien. De la même façon, il pourrait être utile de l’étendre aux représentants de proximité dans les entreprises qui en sont dotées. ]

A quel moment solliciter cet entretien ?

La loi est muette sur ce point. A défaut de dispositions conventionnelles, le sujet mériterait d’être abordé lors de la première réunion CSE organisée post-élections.

L’idée étant d’interroger l’employeur sur les modalités concrètes d’organisation des entretiens de début de mandat (Qui, Quand ? Comment ?..).

[Il peut être opportun de laisser passer un peu de temps après le début de la mandature avant d’organiser ces entretiens. Cela permettra aux représentants du personnel concernés par ce droit d’avoir une idée de ce que leur mandat implique et du temps que cela peut leur prendre…]

Qui peut assister à cet entretien ?

Du côté du salarié, la loi prévoit qu’il peut se faire accompagner par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Du côté de l’employeur, c’est bien souvent le DRH qui mène l’entretien. Toutefois, le manager du salarié devrait être présent à l’entretien. Sa présence devrait même être rendue obligatoire, compte tenu des préjugés de certains managers sur les représentants du personnel.

Quel est l’objet de l’entretien ?

Pour éviter toute difficulté découlant des absences du salarié à son poste de travail du fait de l’exercice de son mandat, le salarié est invité à discuter des mesures tendant à l’adaptation/l’aménagement de sa charge de travail durant les périodes d’absences. A titre d’exemple, on peut citer les mesures suivantes : le remplacement du salarié absent, la redistribution des tâches, l’adaptation des objectifs notamment si ces derniers permettent de déterminer la rémunération variable, l’aménagement des horaires de travail… Il conviendrait de veiller à ce que l’adaptation de la charge de travail soit accompagnée d’une information du manager et des collègues de travail du salarié. En effet, il ne s’agirait pas que les absences du représentant du personnel entrainent une surcharge de travail pour ses collègues.

Cela peut également être l’occasion de faire un point sur la liberté de circulation dans l’entreprise, la liberté d’expression, la prise des heures de délégation... Cet entretien ne doit pas permettre à l’employeur d’exercer une quelconque pression sur le salarié nouvellement élu ou désigné. De telles pratiques pourraient être considérées comme une entrave à l’exercice du mandat pouvant également constituer une discrimination.

[Les parties sont invitées à rédiger un compte-rendu de l’entretien afin d’acter les mesures prises pour permettre au salarié d’exercer sereinement son mandat et de le concilier avec son activité professionnelle.]

Anne-Lise Massard- Juriste référent régional Ouest

Jusqu’où va la protection de l’exercice du droit de grève ? La Cour de cassation y apporte une précision intéressante -et brûlante d’actualité- dans un arrêt du 23 novembre 2022 (n°21-19.722).

La protection du droit de grève découle de l’alinéa 7 du préambule de la constitution de 1946 et des engagements nationaux ratifiés par la France1. Elle se traduit dans le code du travail aux articles L. 1132-2 et L. 2511-1, ce dernier disposant que :

« L’exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable au salarié.

(…) Tout licenciement prononcé en absence de faute lourde est nul de plein droit. »

La jurisprudence de la Cour de cassation considère de longue date que la protection instituée par ces articles empêche non seulement de licencier un salarié en raison de sa participation à une grève, mais encore en raison des faits qu’il a commis pendant cette grève, tant que ceux-ci participent de son exercice normal.

Relevons d’emblée que de tels faits, insusceptibles de sanction s’ils relèvent de l’exercice du droit de grève, pourraient en revanche constituer une faute (grave) dans le cadre de l’exécution normale du contrat de travail.

Mais qu’en est-il du salarié qui incite ses collègues à faire grève non pas pendant, mais avant le début d’une grève ?

C’est à cette question que la Cour de cassation répond dans son arrêt du 23 novembre 2022 (n° 21-19.722).

L’espèce porte sur un salarié occupant des fonctions de « responsable de produit », qui est licencié en 2016, pour faute grave.

Entre autres motifs, la lettre de licenciement énonce :

« Vous êtes passé à une véritable intention de nuire à notre société en incitant les membres de votre équipe à faire grève. Ainsi, le 9 février dernier, nous avons appris que vous aviez, le 10 décembre 2015, […] contacté les membres de votre équipe …] pour leur faire part de votre intention de vous mettre en grève dès le lendemain et, en ce qui concerne un collaborateur, pour l’inciter à faire de même. »

Le salarié conteste la validité de son licenciement devant le conseil de prud’hommes, considérant que les termes de la lettre de licenciement caractérisent une atteinte illicite à l’exercice du droit de grève.

Toutefois les juges du fond ne suivent pas cet argument.

En résumé, la Cour d’appel de Paris3 considère que la règle interdisant le licenciement d’un salarié en raison de faits commis au cours de la grève n’avait pas vocation à s’appliquer, puisqu’au moment où le salarié incitait ses collègues à faire grève, celle-ci n’était pas encore commencée.

Bien heureusement, la Cour de cassation censure cette position.

Elle juge de façon très claire que :

« la lettre de licenciement reprochait au salarié d’avoir tenté d’inciter les membres de son équipe à mener une action de grève en réponse au refus de la direction d’engager du personnel supplémentaire, ce dont il résultait que les faits reprochés avaient été commis à l’occasion de l’exercice du droit de grève ».

En d’autres termes, inciter à faire grève constitue déjà un acte relevant de l’exercice de la grève, pour lequel le salarié ne peut être sanctionné.

Un licenciement sur ce fondement est nul.

Cette solution est parfaitement logique puisqu’elle assure l’effectivité du droit de grève.

Il se concevrait mal, en effet, que le fait d’être en grève soit protégé mais que le fait d’appeler à la grève ne le soit pas.

L’on peut se demander si la solution aurait été la même dans l’hypothèse où le salarié aurait appelé à une cessation collective du travail qui ne répondait pas à la définition juridique la « grève » (ex : absence de revendications professionnelles, « grève politique »).

Notons enfin que dans l’espèce soumise aux juges, de très nombreux autres griefs étaient formulés à l’encontre du salarié.

Le licenciement aurait peut-être trouvé une cause réelle et sérieuse si l’employeur s’était contenté d’invoquer ces autres griefs. Mais ces motifs ne devraient en principe, jamais être examinés par les juges, conformément à la jurisprudence dite du motif « contaminant » : le simple fait d’avoir invoqué le motif illicite relatif à l’exercice du droit de grève suffit, à lui seul, à entraîner la nullité du licenciement6.

Victor Colombani

Avocat

Les travailleurs en ESAT ne relèvent pas du Code du travail mais bien du Code de l’action sociale et des familles, un statut qui ne leur permet pas de jouir des mêmes droits que les salariés de droit privé.

Un salarié qui conclut un contrat de travail, bénéficie des dispositions du Code du travail, il s’engage à occuper un poste de travail en contrepartie duquel, il perçoit une rémunération.

Un travailleur en ESAT conclut un contrat de soutien et d’aide par le travail, après décision favorable de la CDAPH[1], ce contrat précise à la fois les activités professionnelles mais aussi les modalités de mise en place d’un soutien médico-social ou éducatif.

Un décret publié en décembre 2022[2] renforce les droits de ces travailleurs pour se calquer davantage sur ceux des salariés de droit privé et fixe des règles pour faciliter l’intégration de ces personnes en milieu ordinaire. Toutes ces nouvelles modalités étant applicables depuis le 1er janvier 2023.

Il est désormais prévu la possibilité de prendre le congé annuel de 30 jours ouvrables[3] au cours de l’année de son acquisition et un report est bien prévu en cas d’absence pour maladie, pour accident du travail ou maladie professionnelle, ou retour d’un congé de maternité ou d’adoption. Il est donc instauré un droit au repos plus accessible et flexible.

Les congés exceptionnels pour événements familiaux ont été modifiés en intégrant des nouveaux cas (congés en cas de décès d’un enfant ou d’une personne à charge effective) et en se calant sur le droit des salariés (trois jours de congés en cas de décès des parents).

Les travailleurs peuvent donc bénéficier de :

- quatre jours en cas de mariage mais aussi, désormais, de conclusion d’un pacte civil de solidarité (Pacs) ;

- trois jours pour chaque naissance ou arrivée d’un enfant en vue de son adoption ;

- cinq jours pour le décès d’un enfant (sept jours dans certaines situations, notamment lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans ou s’il est lui-même parent) ;

- huit jours de congé de deuil, fractionnable et à prendre dans un délai d’un an, en cas de décès d’un enfant ou d’une personne à sa charge effective et permanente de moins de 25 ans ;

- trois jours pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire de Pacs ;

- trois jours pour le décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;

- un jour pour le mariage d’un enfant (sans changement) ;

- deux jours pour l’annonce de la survenue d’un handicap ou d’une maladie grave chez un enfant.

Les travailleurs en ESAT ont également accès à tous les congés liés à la parentalité qui sont désormais clairement identifiés par un article consacré[4] : autorisations d’absence liées à la grossesse, à l’accouchement et à la procréation médicalement assistée, ainsi qu’aux congés maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, parental d’éducation, pour enfant malade, de présence parentale, de solidarité familiale et de proche aidant.

Le travail du dimanche est désormais bordé : la loi exige l’accord du travailleur, le bénéfice d’un repos compensateur en complément du repos hebdomadaire et une rémunération garantie « au moins égale au double de la rémunération garantie normalement pour une durée du travail équivalente ». Cette rémunération doublée est également prévue pour le 1er mai spécifiquement.[5]

Enfin, la loi consacre un droit à la représentation collective et permet la mise en place d’un délégué des travailleurs handicapés, élu tous les trois ans dans chaque ESAT. La loi prévoit que le candidat doit avoir une ancienneté d’au moins six mois. Ce dernier bénéficiera d’une formation prise en charge par l’Ésat ainsi que d’un crédit d’heures de délégation d’au plus cinq heures par mois. Le délégué des travailleurs handicapés sera chargé « de les représenter sur des situations d’ordre individuel » et sera membre de droit du conseil de la vie sociale (CVS) de l’Ésat, avec voix consultative.

Pour les problématiques santé, sécurité et conditions de travail, les travailleurs de l’Esat pourront participer à l’instance mixte composée en nombre égal de représentants des usagers et de représentants de salariés de l’établissement et service, ayant un rôle de consultation et de proposition sur la qualité de vie au travail, l’hygiène et la sécurité, ainsi que l’évaluation et la prévention des risques professionnels. Cette instance devant se réunir au moins une fois par trimestre.

ð Il est regrettable que la loi n’ait pas prévu plusieurs délégués en fonction du nombre de travailleurs, et donc de la taille de l’ESAT. Le fait de se retrouver seul pour formuler des demandes n’est pas non plus très confortable pour ce travailleur confronté à ce nouvel exercice.

Par ailleurs, la grande nouveauté est la création de cadres légaux prédéfinis facilitant l’expérimentation en milieu ordinaire. Concrètement, le travailleur en Esat aura la possibilité de :

Ø Quitter un Ésat pour le milieu ordinaire et continuer de se faire accompagner par un professionnel de l’Ésat, avec la sécurité d’être réintégré en cas de rupture de son contrat de travail (sur maximum trois ans).

Ø Travailler simultanément dans une autre structure (ordinaire ou adaptée) ou en indépendant. L’activité salariée à temps partiel pourra être exercée pour le compte de tout type de structures (entreprise, collectivité territoriale, association, entreprise adaptée personne physique, etc.) et dans le cadre de tout type de contrats de travail (dont l’alternance ou le travail temporaire).

En conclusion, la loi 3DS qui octroie de nouveaux droits aux travailleurs, à titre individuel et collectif, et qui prône la double activité et encourage à la découverte du milieu ordinaire, sécurise les parcours professionnels de ces travailleurs et c’est une bonne chose. Reste à voir si les moyens humains seront suffisants pour gérer ces accompagnements et permettre une réussite de leurs projets.

Alison VILLIERS – Juriste

Région OUEST

Pour rappel, en 2017, les ordonnances Macron créent un barème lié aux indemnités de licenciement jugé abusif (sans cause réelle et sérieuse), qui fixe un plancher et un plafond exprimés en mois de salaire brut qui dépend de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

Ce barème est controversé en France notamment car il permet de d’anticiper les éventuels coûts en cas de licenciement abusif et limite les prérogatives des juges sur l’appréciation du préjudice. Ce barème est critiqué par plusieurs organisations syndicales qui estiment qu’il viole les droits des travailleurs.

Puis, récemment, la Cour de Cassation[1] a décidé de valider ce barème et les cours d’appels ne semblent plus faire résistance à l’application de ce plafonnement (contrairement à leur posture antérieure à la décision de la Cour de Cassation).

Ne reste donc plus que l’avis des cours européennes qui doivent se prononcer sur le sujet et éventuellement condamner ce barème.

Le CEDS a notamment été saisi par FO et CGT. Celui-ci a pour mission de surveiller l’application de la Charte Sociale Européenne. Cette dernière énonce les droits sociaux et économiques fondamentaux tels que le droit au travail, la protection sociale, la santé, l’éducation, ainsi que des droits spécifiques pour les groupes vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées.

Les décisions prises par le CEDS ne sont pas contraignantes, mais elles peuvent avoir un impact sur les politiques et les pratiques des Etats en matière de droits sociaux.

En l’espèce, le débat porte sur l’application du barème Macron par rapport à l’article 24.b de la Charte sociale européenne et la convention 158 de l’Organisation Internationale du Travail.

Pour rappel, l’article 24b de la charte sociale européenne consacre « le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée ».

Or, selon le CEDS, le barème Macron prévu par l’article L. 2315-3 du Code du travail ne respecte pas ce principe en présentant quatre arguments[2] :

- La fourchette d’indemnisation n’est pas assez large ;

- Le barème constituerait une « incitation pour l’employeur à licencier abusivement des salariés » en permettant aux employeurs de faire « une estimation réaliste de la charge financière que représenterait pour eux un licenciement injustifié sur la base d’une analyse coûts-avantages » ;

- Le barème ne permet pas de prendre en compte la « situation personnelle et individuelle du salarié » ;

- Le salarié ne bénéficie pas d’une « voie de droit alternative à part entière », étant entendu que le droit commun de la responsabilité civile reçoit une application restreinte.

Le CEDS a appelé la France à revoir le barème pour garantir une indemnisation adéquate pour les salariés injustement licenciés. Le gouvernement français a réagi avec prudence à cette décision du CEDS. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a déclaré que le gouvernement français allait étudier attentivement la décision du CEDS et qu’il était prêt à travailler avec les partenaires sociaux pour trouver une solution qui soit compatible avec la Charte sociale européenne.

A noter que ce n’est pas la première fois que le CEDS juge un barème non conforme. Cela a déjà été le cas pour l’Italie[3] ainsi que pour la Finlande[4].

Pour donner suite à la précédente décision de la CEDS, la Cour de cassation a rappelé, dans le cadre de son communiqué accompagnant ses arrêts du 11 mai 2022 confirmant l’application du barème, que « les décisions que prendra ce comité ne produiront aucun effet contraignant, toutefois, les recommandations qui y seront formulées seront adressées au gouvernement français ».

Dans une nouvelle décision du 5 juillet 2022, le CEDS réitère sa position en estimant que le barème français n’est pas conforme à la Charte Sociale Européenne.

Le Comité renvoie expressément à sa précédente décision notamment en ce que les « plafonds d’indemnisation fixés par l’article L.1235-3 du code du travail ne sont pas suffisamment élevés pour réparer le préjudice subi par la victime et être dissuasifs pour l’employeur. En outre, le juge ne dispose que d’une marge de manœuvre étroite dans l’examen des circonstances individuelles des licenciements injustifiés. Pour cette raison, le préjudice réel subi par le travailleur en question, lié aux circonstances individuelles de l’affaire peuvent être prises en compte de manière inadéquate et, par conséquent, ne pas être corrigées ».

En outre, le CEDS prend note de la décision de la Cour de Cassation mais s’y oppose. En effet, il indique que la « Charte énonce des obligations de droit international qui sont juridiquement contraignantes pour les États parties et que le Comité, en tant qu’organe conventionnel, est investi de la responsabilité d’évaluer juridiquement si les dispositions de la Charte ont été appliquées de manière satisfaisante ».

Le débat n’est donc pas terminé à ce jour. Les juridictions nationales vont-elles finalement s’y opposer comme on le voit récemment dans deux décisions de Cour d’Appel[5] ? Le législateur va-t-il s’emparer du sujet ? La CJUE pourrait-elle écarter le barème ?

A suivre donc…

Audrey LIOTÉ, Juriste AURA

[1] Cass. Soc. 11 mai 2022 n°21-15.247 et 21-14.490 et Cour de cassation, chambre sociale, 1er février 2023, n° 21-21.011

[2] Décision sur le bien-fondé des réclamations n° 160/2018 et n° 171/2018

[3] Décision no 158/2017 du 11 septembre 2019, CGIL C. Italie

[4] Décision no 2016/2016 du 8 septembre 2016, Finnish Society of Social Rights C. Finlande

[5] Cour d’appel Grenoble 16 mars 2023 n°21/02048 et cour d’appel de Douai 21 octobre 2022 n°1736/22

Le litige concerne la contestation de la rupture de son contrat de travail par un salarié ayant été promu Directeur puis licencié pour insuffisance professionnelle par son employeur.

Ce dernier lui reproche en partie son comportement critique et son refus de partager les valeurs de la société, notamment la valeur « fun and pro ». Celles-ci consistent notamment à la participation à la célébration des succès, générant une consommation d’alcool excessive des participants, encouragés par les associés du cabinet de conseil et entraînant divers excès et dérapages.

La Cour de cassation est venue rappeler que, sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Le caractère illicite du motif de licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement.

Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Chambre sociale selon laquelle le licenciement prononcé par l’employeur pour un motif lié à l’exercice non abusif par le salarié de sa liberté d’expression est nul (Cass. soc. 22-6-2004 n°02-42.446 ; Cass. soc. 16-2-2022 n°19-17.871).

L’arrêt vient donc réaffirmer le principe de liberté d’expression, liberté fondamentale permettant à un salarié d’exprimer son opinion vis-à-vis des pratiques de son entreprise.

Cette jurisprudence s’inscrit d’ailleurs dans la continuité d’une autre décision rendue quelques mois auparavant (Cass. soc., 29 juin 2022, no 20-16.060)[1].

Le message de la Cour de cassation semble clair, en vertu de leur liberté d’expression, les salariés peuvent exprimer librement leurs opinions sur leur Direction sans que cela ne puisse constituer un motif de licenciement !

Rappelons tout de même qu’il existe une limite à l’exercice de cette liberté d’expression : l’abus de droit. Sont reconnus comme abusifs, les propos injurieux, diffamatoire, ou excessifs (Cass. soc., 9 nov. 2004, n°02-45.830[2] ; Cass. soc., 7 oct. 1997, no 93-41.747[3]). Ainsi, sauf abus, il ne peut être apporté à la liberté d’expression des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (Cass. soc., 24-11-21, n°19-20.400[4]).

Enfin, l’arrêt met également en exergue un principe constant de la Chambre sociale selon lequel : en cas de pluralité de motifs de licenciement, si un seul est susceptible d’entraîner l’annulation, alors la nullité du licenciement doit être prononcée (Cass. Soc., 8 juill. 2009, no 08-40.13)[5].

En conclusion, en réaffirmant la liberté d’expression comme une liberté fondamentale, l’arrêt admet qu’elle puisse permettre la critique des valeurs de l’entreprise au même titre que la possibilité pour le salarié d’exprimer une opinion et de tenir des propos sur l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise, dès lors que ce dernier ne tient aucun propos abusif, injurieux ou diffamatoire.

Abdou-Paul BOUSSO / Juriste IDF

[1]Le salarié avait adressé une lettre au président du directoire du groupe, pour dénoncer la gestion désastreuse de la filiale roumaine tant sur le terrain économique et financier qu’en termes d’infractions graves et renouvelées à la législation sur le droit du travail. La Cour d’appel avait exactement retenu que les termes employés n’étaient ni injurieux, ni excessifs, diffamatoires à l’endroit de l’employeur et du supérieur hiérarchique.

[2] Dans ce cas, la salariée concernée avait qualifié son directeur d’agence de « nul et incompétent » et les charges de gestion de « bœufs ».

[3] Une salariée d’un cabinet médical avait déclaré en public qu’un docteur ne prenait pas les mesures nécessaires à la stérilisation des aiguilles qu’il utilisait. Il avait été retenu l’existence d’une violation de l’obligation de discrétion et d’une volonté délibérée de nuire à la réputation de l’employeur.

[4] Cette décision vise l’article L. 1121-1 du Code du travail selon lequel « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché. ».

[5] Dans ce cas parmi les motifs de licenciement, était reproché la participation à une grève.

Expression du droit de participation des agents à la détermination des règles individuelles et collectives qui les concernent, les élections professionnelles dans la fonction publique se sont tenues du 1er au 8 décembre 2022. A cette occasion, ce sont près de 5,6 millions d’agents publics qui ont été appelés à se rendre aux urnes afin de renouveler près de… 20 000 instances !

Ces élections qui interviennent tous les quatre ans sont donc d’une importance particulière pour l’ensemble des versants de la fonction publique.

A cette occasion, nous vous proposons de faire le point sur certains enjeux fondamentaux liés au renouvellement général des instances de dialogue social dans la fonction publique.

Les élections professionnelles dans la fonction publique sont en premier lieu l’occasion de mesurer la représentativité des organisations syndicales à tous les niveaux du dialogue social.

Cet enjeu est d’autant plus important que la négociation collective a été introduite dans la fonction publique depuis l’ordonnance du 17 février 2021. Désormais, les organisations syndicales représentatives peuvent en effet participer à la négociation en vue de la conclusion d’un accord collectif.

Or, la capacité pour une organisation syndicale à négocier un accord collectif avec l’administration est appréciée à l’aune des résultats aux élections professionnelles au niveau duquel l’accord est négocié, la condition de représentativité étant subordonnée à la disposition d’au moins un siège au sein d’une instance de représentation du personnel.

Ex : Au niveau d’un hôpital, ne pourront participer à la négociation que les organisations syndicales qui disposent d’au moins un membre élu au sein du CSE.

La mesure de la représentativité des organisations syndicales devient d’une importance d’autant plus grande que les futurs élus vont potentiellement être amenés à avoir un impact encore plus direct sur la réalité de l’organisation et des conditions de travail des agents au moyen de la négociation d’accords collectifs.

Ø Une Organisation Syndicale est représentative dès lors qu’elle dispose d’au moins un siège au sein d’un Comité social

La loi de transformation de la fonction publique de 2019 avait pour ambition de rapprocher le modèle de représentation du personnel existant dans la fonction publique de celui existant depuis 2017 dans le secteur privé.

Cette volonté de simplification et de rénovation du dialogue social passe par la création d’une nouvelle instance de dialogue social qui remplace les anciens Comités Techniques et Comités d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Lors des élections du mois de décembre, les agents publics ont voté pour élire les membres des Comités Sociaux qui se substituent à ces deux anciennes instances.

Il convient de relever que le Comité Social prend un nom spécifique selon le versant de la fonction publique qui est concerné :

- Comité Social d’Administration (CSA) dans la fonction publique d’Etat ;

- Comité Social Territorial (CST) dans la fonction publique territoriale ;

- Comité Social d’Etablissement (CSE) dans la fonction publique hospitalière.

Cette nouvelle instance dispose donc de compétences particulièrement étendues, accroissant d’autant la charge de travail ainsi que les responsabilités des futurs élus.

Or, le bilan que l’on peut tirer du passage en Comité Social Economique dans le secteur privé n’est pas flatteur : entre éloignement du terrain et manque de moyens, la simplification rime avec dévalorisation et démotivation.

Depuis le 1er janvier 2020, les CAP ont vu leurs compétences restreintes aux seules décisions individuelles défavorables, se réunissant en Conseil de discipline pour émettre un avis sur la situation de l’agent concerné. De la même manière, les CCP ont également vu leurs compétences être bornées aux seules décisions individuelles défavorables.

L’évolution des CAP se poursuit avec leur réorganisation, depuis le 1er janvier 2022, par catégorie hiérarchique (A, B ou C), à l’exception du versant hospitalier qui conserve une particularité tenant à certaines filières spécifiques (soignants, personnel technique, etc.).

Bien que voyant leurs compétences se restreindre, ces instances continuent de jouer un rôle absolument déterminant dans le cadre des procédures disciplinaires les plus graves, ce qui justifie de leur accorder une attention forte à l’occasion du processus électoral.

Les élections qui viennent de s’achever revêtent donc, au regard des mutations profondes qui traversent la fonction publique, une importance toute particulière.

Il est fondamental que les agents et leurs représentants se préparent au mieux aux bouleversements auxquels la fonction publique est amenée à être confrontée dans le prolongement de la loi de transformation de 2019.

Nos équipes sont à vos côtés pour vous accompagner face à ces mutations.

Franck CARPENTIER, avocat

Il résulte de l’arrêté du 9 décembre 2022 portant fixation du plafond de la sécurité sociale pour 2023 (publié au JO du 16 décembre 2022) que le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est en 2023 de : 3 666 euros.

Il en découle que le CSE bénéficie d’une tolérance pour les cadeaux et bons cadeaux distribués aux salariés et dont le montant par salarié ne dépasse pas 5% du PMSS soit 183 € par année ou par évènement

Frédéric PAPOT

Comme la chaîne de prêt-à-porter Camaïeu, placée en liquidation fin septembre Go Sport est une filiale du groupe Hermione, People and Brands (HPB).

Des procédures d’alerte économique ont été lancées en octobre par les commissaires aux comptes et par le CSEC, les élus du CSEC ont également découvert que des remontées d’argent, pour un montant estimé à 36,3 millions d’euros, avaient été effectuées sur la trésorerie de Go Sport vers HPB.

L’expert du CSE ainsi que les commissaires aux comptes, ont présenté lundi un rapport concluant à un état de cessation de paiement.

Comme l’a indiqué Evelyn BLEDNIAK, avocat associé du cabinet à l’AFP "le tribunal a considéré que la situation était urgente, qu’il fallait agir vite"

Le tribunal sera amené à se prononcer très prochainement.

TF1

CAPITAL

Le Monde

Sud-Ouest

LSA

https://www.lsa-conso.fr/go-sport-devant-le-tribunal-de-commerce-de-grenoble,427164

Libération champagne

Zone bourse

Le parisien

BFMTV

Le Dauphiné libéré

Le Figaro

Challenges

Journal l’union

https://www.lunion.fr/id438436/article/2022-12-18/la-justice-se-penche-sur-les-finances-de-go-sport

Les Echos

Le JDD

https://www.lejdd.fr/Economie/go-sport-va-t-il-sombrer-a-son-tour-4153569

France 3

Cette procédure s’impose également en cas de modification ou de retrait des clauses du règlement intérieur ; sauf lorsque ces modifications mettent en œuvre une demande de l’inspection du travail. La procédure s’applique également aux notes de service ou tout autre document assimilés au règlement intérieur.

Les juges ont déjà eu l’occasion de préciser quelle est la conséquence d’un défaut de consultation. Le règlement intérieur n’est alors pas opposable aux salariés. Il en va de même lorsque la clôture de la consultation du CSE a lieu après que le règlement intérieur a été adressé à l’inspection du travail.

La consultation du CSE est donc une condition essentielle à la validité du règlement intérieur (cette condition n’est toutefois pas suffisante, la législation imposant d’autres formalités essentielles, telle la communication du texte à l’inspection du travail, après consultation du comité).

Nul doute que le CSE pourrait agir en justice pour imposer cette consultation et exiger la suspension de l’application du règlement intérieur tant que la consultation n’aura pas eu lieu. En agissant de la sorte, le CSE défend sont intérêt, son droit à être consulté sur le projet de règlement intérieur ou de modification du règlement intérieur.

Mais, un syndicat peut-il agir pour demander la suspension du règlement intérieur en l’absence de consultation du CSE ?

Une décision de la chambre sociale de la Cour de cassation donne une réponse affirmative : Un syndicat est recevable à demander en référé que soit suspendu le règlement intérieur d’une entreprise en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur des formalités substantielles tenant à la consultation des institutions représentatives du personnel.

En revanche, la même décision précise que le syndicat n’est pas recevable à demander au Tribunal judiciaire par voie d’action au fond la nullité de l’ensemble du règlement intérieur ou son inopposabilité à tous les salariés de l’entreprise, en raison du défaut d’accomplissement par l’employeur de la consultation (Cass. soc. 21 septembre 2022, n° 21-10.718).

Frédéric PAPOT

Juriste

La loi de finances rectificatives pour 2022 permet aux salariés, avec accord de l’employeur, de racheter les jours de réduction du temps de travail (RTT) non pris.

Cette mesure concerne toutes les entreprises, peu importe leur effectif.

Il est possible de racheter des jours de RTT à compter du 1/01/2022 jusqu’au 31/12/2025.

Tous les salariés sauf ceux bénéficiant d’une convention de forfait en jours sont concernés (pour ces derniers il est déjà prévu par l’article L. 3121-59 du Code du travail un dispositif de renonciation à des jours de repos).

Il peut s’agir de journées ou demi-journées mais uniquement de RTT.

Pour être précis, le Bulletin officiel de sécurité sociale (BOSS) indique que les jours de repos concernés sont ceux acquis en application (BOSS-Exo.HS-820) :

- d’un accord de réduction du temps de travail antérieur à la loi du 20 août 2008 et toujours en vigueur ;

- ou d’un accord d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

Ne sont donc pas concernés les jours de repos des salariés au forfait jour, les jours déposés sur un compte épargne-temps, les jours de repos compensateur venant en remplacement du paiement des heures supplémentaires.

Une problématique se pose concernant les jours acquis par le biais de dispositifs d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine mis en place de manière unilatérale par l’employeur. Le BOSS semble les exclure, contrairement au question/réponse du gouvernement du 27 octobre.

Voir à ce sujet la réponse à la question n°8 (https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/questions-reponses-rachat-de-jours-de-repos# : :text=Un%20salari%C3%A9%20peut%2Dil%20renoncer,et%20des%20temps%20de%20repos.)

Le salarié prend l’initiative de renoncer à ces jours de repos par tout moyen. Un écrit est toutefois fortement recommandé. Le travailleur peut faire plusieurs fois cette demande à n’importe quel moment dans l’année. Il n’y a pas de plafond de jours de repos pouvant être monétisés.

L’employeur peut accepter tout ou partie ou refuser la demande. Aucun motif n’est nécessaire. Le rachat n’est donc pas automatique et l’employeur ne peut obliger le salarié de renoncer aux RTT.

Ces jours suivent le régime des heures supplémentaires.

Ainsi, ils donnent droit à une majoration de 25%. Attention, ce taux peut être augmenté ou diminué par un accord d’entreprise ou une convention collective nationale.

En outre, ces jours donnent droit à l’exonération d’impôt sur le revenu prévu à l’article 81 quater du CGI dans la limite de 7500 € par an. Cette limite s’apprécie en prenant en compte les jours de repos monétisés ainsi que les heures supplémentaires réalisées par le salarié.

Attention, ce revenu est soumis à la CSG et CRDS et rentre dans le revenu fiscal de référence.

Audrey Lioté, Juriste AURA

Il faut tout d’abord savoir que le Code du travail interdit aux salariés de prendre leur repas dans les locaux affectés au travail (article R. 4225-19).

De plus, les dispositions diffèrent selon l’effectif de l’entreprise : + de 50 et – de 50 salariés.

A noter : ces normes ont été modifiées le 1er janvier 2020. Auparavant, les employeurs étaient dans l’obligation de mettre en place un local de restauration dès lors qu’au moins 25 salariés souhaitaient prendre leur repas sur leur lieu de travail. Dans ce cas, la direction doit maintenir ce local jusqu’au 31 décembre 2024.

· Le calcul de l’effectif : un indispensable pour connaître les dispositions applicables

Le calcul s’effectue selon les modalités de l’article L. 130-1 du Code de la sécurité sociale (moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente).

Le franchissement à la hausse du seuil de 50 salariés n’est pris en compte que lorsque celui-ci a été atteint ou dépassé pendant 5 années civiles consécutives.

Dans les entreprises ayant plusieurs établissements, l’effectif est décompté par établissement.

· Dans les établissements de plus de 50 salariés : un local aménagé obligatoire (article R. 4228-22 du Code du travail)

L’employeur est dans l’obligation de mettre à disposition des salariés un local de restauration après avis du CSE.

Celui-ci doit être pourvu :

- De sièges et de tables ;

- D’un robinet d’eau potable pour 10 usagers ;

- D’un moyen de conservation ou de réfrigération ;

- D’une installation permettant de réchauffer les plats.

La direction doit assurer le nettoyage de ce local.

A noter : L’employeur ne peut se soustraire à cet impératif même en mettant en place des titres-restaurant (CE, 11 décembre 1970, n°75398).

· Dans les établissements de moins de 50 salariés : un simple emplacement (article R. 4228-23 du Code du travail)

Les textes obligent l’employeur de mettre à disposition un emplacement permettant de se restaurer dans de bonnes conditions de santé et de sécurité.

Aucun équipement n’est prévu par les textes. Se pose donc la question de comment un salarié peut être en bonne condition de santé et sécurité sans équipement pour conserver ses aliments en période caniculaire ou réchauffer ses plats en plein hiver… Le bon sens semble donc nécessaire.

A noter : cet emplacement, après déclaration auprès de l’inspection et du médecin du travail peut être aménagé dans les locaux affectés au travail dès lors que l’activité de ces locaux ne comporte pas l’emploi ou le stockage de substances ou de mélanges dangereux.

Audrey LIOTÉ, Juriste AURA

Ainsi, le code du travail énonce que les lavabos sont mis à disposition à raison d’un lavabo à eau potable pour dix travailleurs au plus ; la température doit être réglable (article R.4228-2 c. trav.)

Dans les établissements où sont réalisés certains travaux insalubres et salissants, des douches sont mises à la disposition des travailleurs (art. R. 4228-8). La température de l’eau des douches est réglable. (art. R. 4228-9 c. trav.)

Lorsque des locaux sont affectés à l’hébergement de travailleurs, des lavabos à eau potable et à température réglable ainsi que des serviettes et du savon, à raison d’un lavabo pour trois personnes (art. R. 4228-33 c. trav.).